当前,劳务经济发展已进入品牌经营时代,构建劳务品牌促进农村富余劳动力转移,促进高质量充分就业,已成为各地共识。如何打造劳务品牌,让其成为就业增收的“金名片”,引起各地思考。

当前,劳务经济发展已进入品牌经营时代,构建劳务品牌促进农村富余劳动力转移,促进高质量充分就业,已成为各地共识。如何打造劳务品牌,让其成为就业增收的“金名片”,引起各地思考。

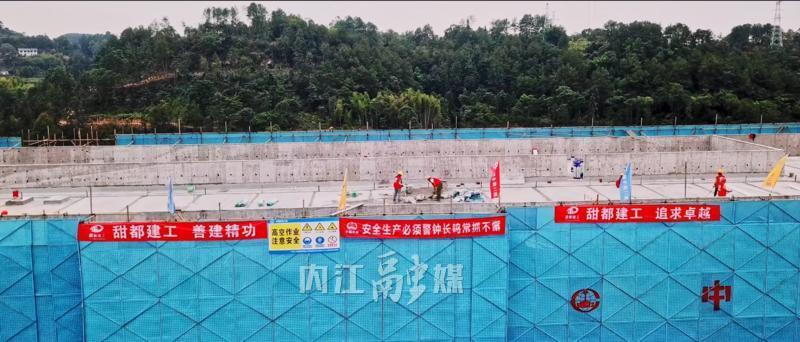

针对农民工劳动技能水平偏低、本地就业空间有限、劳动权益难以保障等普遍性问题,内江市市中区创新培育了有特色、有口碑、有竞争力的“甜都建工”劳务品牌。其相关经验做法入选了住房和城乡建设部发布的培育新时代建筑产业工人可复制经验做法清单(第一批)。

入选国家级名单,市中区靠什么?记者进行了解码——

培树劳务品牌

打造“甜都建工”就业“金名片”

根据有关调查显示,市中区拥有农民工近11万人,其中建筑工人占比较大,约为40%。

树一个品牌,带一片就业。

基于庞大的人群,市中区以建筑产业工人为主体,在政策、资金、宣传等方面多点发力,持续完善劳务品牌培育机制,锻造“甜都建工”这一就业“金字招牌”。

市中区将特色劳务品牌“甜都建工”纳入区“十四五”规划,针对性制定品牌培育方案、促进建筑业高质量发展实施意见等专项文件,构建劳务品牌创建责任体系。市中区农民工服务中心积极联合市建筑业协会、区住建局等协会(部门)以及10家劳务品牌培育机构、53家劳务企业,加快“甜都建工”劳务品牌的培育。

在投入方面,市中区积极争取、统筹协调各类工作资金、奖补资金,目前已累计投入1370余万元,支持“甜都建工”开展技能培训、平台建设、劳务输出。其中,投入500余万元开展建筑工人技能培训,投入430余万元关爱慰问农民工,投入350万元在内江职院打造培育基地。

为宣传推广“甜都建工”品牌,市中区通过建筑企业、驻外工作站、农民工服务保障微信群,在市建筑业协会官方网站开辟《劳务品牌》专栏等,大力宣传推广劳务品牌概念及优惠政策。同时,将“甜都建工”劳务品牌带到“全国劳务品牌展示交流大会”及“劳务品牌与促进就业论坛”,不断提升影响力。

夯实技能基础

培养市场需要的专业人才

对于许多农民工和失业人群来说,缺乏一技之长是阻碍他们稳定就业的主要原因之一。

如何帮助他们提升职业技能水平增加就业竞争力?为此,“甜都建工”通过建强培训基地、充实师资力量、灵活培训方式,架起务工人员“成长阶梯”。

在基地建设上,市中区把“甜都建工”所涉工种纳入《职业技能提升行动培训机构和鉴定机构目录清单》,与符合条件的培训机构联合打造优质“培训基地”1900余平方米,配备办公、教学用房1487平方米,配套钢架管、焊机等各类教学设施设备。

同时,委托市建筑业协会进行特种作业、特种设备及建筑行业技术工种职业资格鉴定,实现培训、考试、拿证“一站式”办理,确保理论学习与实训无缝衔接。

在师资配备上,层层筛选建工行业教学经验及从业经验丰富的优秀人才,组建“甜都建工”专家库,吸纳专职培训教师5人、兼职教师9人,合力打造“分类+梯度”“理论+实践”多类型培训课程,帮助学员短期内快速掌握核心技能。自2020年“甜都建工”劳务品牌装配式建筑实训基地建成以来,省内职业技术学院、建筑行业部门、建筑企业多次到实训基地开展培训。

在培训方式上,综合运用“家门初训+学校集训+工地实训”的建筑工人培育模式,组织专业技术人员送训下乡、送训上门,联合内江职业技术学院开展定向、定岗、有针对性的实操培训,实现理论、技能、实操、上岗一站式到位。

目前,“甜都建工”已举办培训班250期,技能培训3万余人,发放《职业技能鉴定资格证书》《职业培训合格证书》2.1万余册,培训就业率100%。

拓展输出渠道

破解“就业难”“用工荒”矛盾

如何有效提升农村劳动力转移就业组织化、规模化程度?市中区积极发挥劳务服务体系、各地内江商会、驻外农民工服务工作站等作用,搭建求职用工需求平台。

一方面,将“甜都建工”融入区镇村三级劳务服务体系网络。

以全省三级劳务体系数智平台试点为契机,市中区积极搭建区、镇、村三级劳务服务平台,入驻国有劳务公司1个、镇级劳务专业合作社8个、村级劳务专业合作社分社14个,培育劳务经纪人112人,专合社吸纳社员28613人,人才库20827人,帮助就业26581人次。

2023年2月15日,市中区首个劳务专业合作社——史家镇劳务专业合作社牛桥村分社正式成立。“甜都建工”则将该村的农村劳动力人数、就业需求情况、转移输出意向区域、返乡创业等信息反馈给分社,由分社录入劳动力资源信息库、外出务工需求信息库、入社会员信息库、技能培训信息库和企业用工信息网“四库一网”,通过精准的信息台账,做到务工人员和企业高效对接。

另一方面,积极与内江各地驻外机构对接联系、输送劳务人员。

市中区充分发挥各地内江商会、18个驻外农民工服务工作站、122个驻外农民工流动党组织等优势,通过政府送、企业接、亲朋互带等多种方式,把“甜都建工”资源库中的4.5万名建筑工人输送至广东、山西、陕西、贵州、云南等地务工,实现劳务收入25亿元。

据统计,“甜都建工”劳务品牌从业人员每月平均工资比一般从业人员高出20%以上。例如,市中区史家镇劳务专业合作社通过分析“甜都建工”农民工务工就业需求台账,积极对接各地内江商会的企业、在建项目等用工需求,分行业、分工种组建专业化劳务队伍,带动村民就业2492人次,实现村民增收600多万元。

针对劳动权益难以保障的问题,市中区采取“关口前移、主动出击”方式,深入一线靠前设置“农民工维权服务岗”,开通24小时举报投诉电话,定期检查实名制管理、工资保证金缴纳、银行代发工资等制度落实情况,依法严厉打击恶意欠薪行为。2023年,市中区累计排查建筑企业48户,涉及职工5070人,排查出较大欠薪单位6家,兑付欠薪近千万。