当抗战的隆隆炮声响彻中华大地,肩负着民族重任的威远煤矿由此诞生。乌金即枪炮,井架作长城。矿工们凿岩掘井,义务献金,把滚滚煤流化作杀敌的子弹,也把滚烫的家国情怀融入行动。八十载后,旧日二井食堂化身“威远煤矿陈列馆”,这里不只是一座煤矿的档案,更是四川煤炭工业的“活化石”,记录着工人以煤为甲、以血为盾的抗战史诗。

“威远之煤,实为抗战血脉”

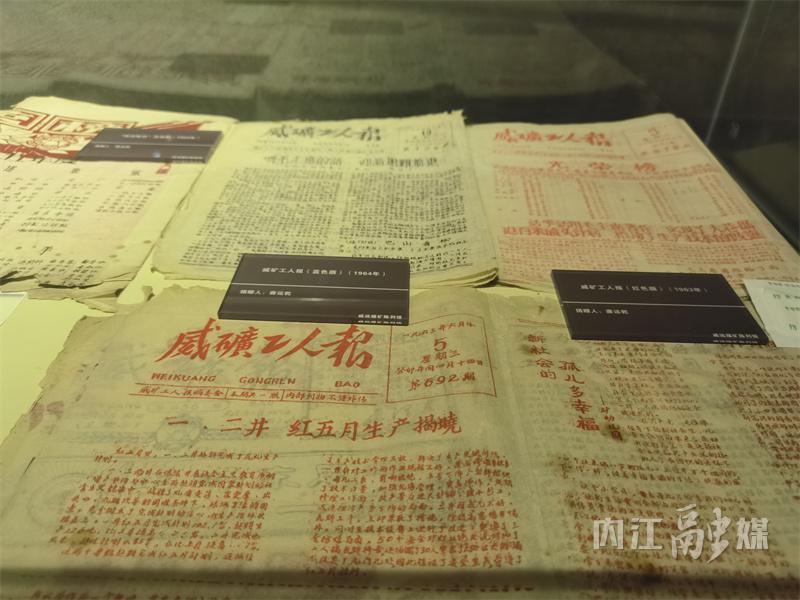

威远煤矿陈列馆由八个篇章组成,对威煤的发展历程、生产经营和职工生活进行了全方位展陈。漫步在由图片、文字、实物构成的陈列馆中,仿佛穿越时空,进入了那段热血峥嵘的岁月。

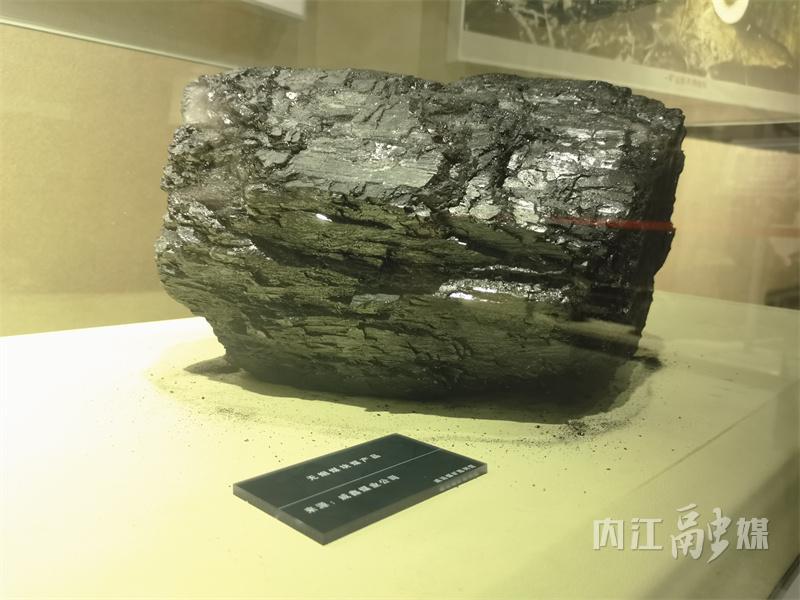

馆内一块长度超两米的大展板显示了威远煤矿历年的生产情况:从1940年建矿,到2013年黄荆沟老区矿井停止生产,威远煤矿累计生产原煤1823.56万吨,发电55042.42万度,创造工业总产值20.16亿元,为国家经济建设作出了积极贡献。1944年《大公报》曾刊发通讯《黄荆沟的炉火》,写道:“这里每昼夜出煤3000吨,运往前线的焦炭足够制造20万发炮弹。”

陈列馆内还有两处威远煤矿井下采煤的模拟场景。黄荆沟煤田属极薄煤层,采煤工作面高度有的只有40厘米,采挖十分辛苦。在矿区开了24年餐馆的雷大彬对那段历史记忆犹新:“我干过三天矿工,井下走路都要走两个多小时,那时候条件确实艰苦。”他指着工业文化广场上的《煤与火》主题雕塑说,“你看这矿工,眼神多坚定,当年的人就是这个样子。”

1938年至1945年,威远煤矿为自贡盐场提供燃料,间接保障全国三分之一食盐供应;其炼焦副产的“无水酒精”,成为盟军驻华空军燃料的重要来源。正如1945年《中央日报》社论所言:“威远之煤,实为抗战血脉。”

每一分捐款,都是射向侵略者的子弹

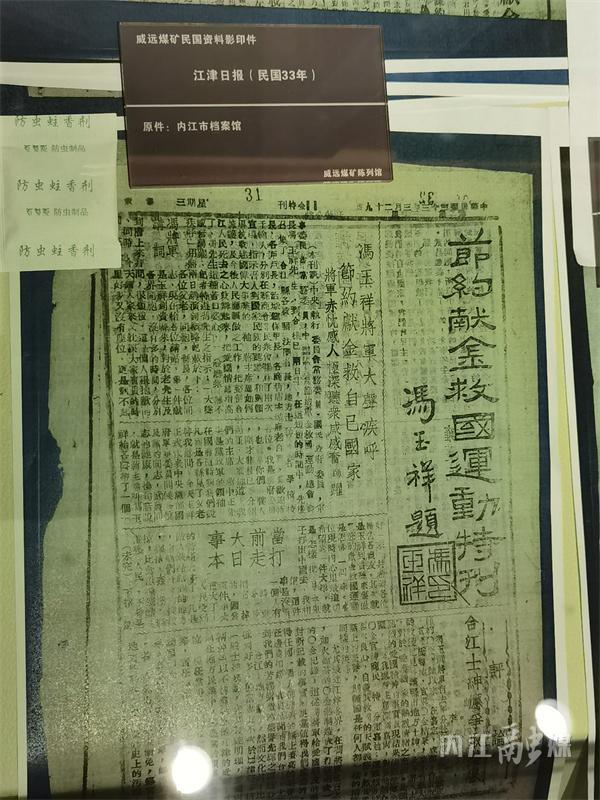

展柜灯光下,一对碎瓷花瓶和一块木质牌匾吸引着人们的目光。题有“驱逐倭寇”“还我河山”的花瓶和题有“新天新地新世界”的牌匾,是1943年11月14日冯玉祥将军偕夫人李德全专程赴威远煤矿发表“打败倭寇,不当亡国奴”演讲时留下的赠礼(馆内陈列为复制品)。

据内江市档案馆馆藏档案记录,演讲结束后,威远煤矿立即发起集体献金:第一次就筹得239969.16元(法币,下同),矿方及员工先后7次共献金149万元,成为四川献金运动史上金额最大、参与面最广的一次。

据《新华日报》1943年11月16日报道,全矿职工7次献金总额达149万元,可购战机一架。每一分捐款,都化作枪膛里的子弹,飞向侵略者的胸膛。

井架下的烟火人间

走出陈列馆就是工业文化广场。这个广场在威远煤矿原二井的生产遗址上修建而成,如今不仅是承载工业记忆的地标,更成了附近居民休闲放松的乐园。每天清晨或傍晚,这里总是热闹非凡:老人们在树荫下散步,年轻人坐在长椅上聊天,孩子们围着广场奔跑……空闲时来这儿转转,早已成了周边居民生活的一部分。

广场上保留了原来二井的一对生产立井井架及绞车,复制了煤车,新增了雕塑、浮雕墙,还展陈了一些生产设备。这些带着岁月痕迹的工业遗存,成了居民们亲切又熟悉的背景。

“曾经这里热闹得很,街上的菜都要卖光,人很多!”家住威远煤矿陈列馆附近的居民甘国珍回忆,“以前我看到那些上班的工人从一个井口下去,下班了又从另一个井口出来。”如今这份热闹有了新的模样,不再是矿工上下班的匆忙,而是街坊邻里升腾出的烟火气。

阳光照在工业文化广场上的浮雕墙上,威远煤矿80余载的辉煌历程熠熠生辉。墙上刻着的文字与人物正无声诉说:那些深井下的黑色煤炭,曾照亮一个民族最黑暗的时刻。而此刻,广场上的欢声笑语,恰是这片土地最生动的续章。