7月30日,烈日高悬,记者走进位于资中县银山镇的鸿展工业有限责任公司(以下简称“鸿展工业”)。这座酒精生产企业,其前身是抗战时期赫赫有名的资中酒精厂。

踏入厂区,斑驳的旧建筑、泛黄的老照片与工人们的讲述相互交织,仿佛将人带回80多年前——那时,资中酒精厂突破技术桎梏,成功研制出无水酒精,支援抗战前线的壮阔画面正缓缓铺展。

旧址初探:踏入历史回响的厂区

走进鸿展工业厂区,一座旧办公楼映入眼帘。门窗虽已陈旧,但依然能看出当年的精致与典雅。屋内陈设简单朴素,一张破旧的办公桌、几把摇摇晃晃的椅子,仿佛在诉说着当年的忙碌与艰辛。

“这里曾是酒精厂职工办公的地方,由竹条和泥巴建造,后经过几次修缮,部分仍保留了当年的模样。”鸿展工业总经理门全介绍,抗战时期,许多来自全国各地的专家、技术人员和军方代表都曾聚集于此,共同商讨酒精生产的技术和应用问题,为抗战胜利贡献智慧和力量。

记者从资中县委党史地方志研究室获悉,抗战时期,日寇封锁我国沿海交通,切断汽油进口渠道,致使国内汽油紧缺,交通运输陷入瘫痪。为解决这一困境,1936年毕业于北京大学化学系的资中人陈茂椿,与老师魏岩寿等撤退到四川后,共同研究出利用糖蜜混合物,通过发酵蒸馏去除白酒中的水分,制作出可用于飞机燃料的“无水酒精”。

1938年12月,陕西省咸阳酒精厂为躲避战乱和日机轰炸,将粮食酒精生产线迁至贵州遵义,糖蜜酒精生产线内迁到四川沱江河畔的资中银山镇。依托资中、内江丰富的糖蜜和煤炭资源,以及便利的公路、水路运输条件,该厂开始制造糖蜜酒精,取名“资中酒精厂”,产能达800吨/年,是当时战时产量最大的酒精厂。

1939年,南宁失守,滇缅公路被封锁,国际物资运输线路受阻,汽油来源愈发困难。国民政府随即下令全面实施以酒精代汽油的办法,国防和民用领域“纷纷采用酒精为汽车燃料”,“因之需要量大增,制造者获利亦厚,公私各方纷纷设立酒精厂,尤以四川产糖中心之内江、资中一带为最。”

1941年底,全川已有大小酒精厂81家,仅“资中”(当时行政区划,包括资中、内江等地)就有28家之多,且这一数字还在不断增加。全民生产酒精支援抗日的热潮,被当时的报纸评论称为“世界上一大创举!”

蒸馏塔下:日夜奋战的生产传奇

厂区中央,一座金属蒸馏设施耸立,各类管道交错纵横,彰显着现代工业的发达。而在其后方,一座石头砌成的蒸馏塔,仿佛一位饱经沧桑的老人默默矗立。

“这里就是当年生产酒精的核心区域,也是酒精厂的标志性建筑。”门全望着蒸馏塔,眼神中满是感慨,“抗战时期,为了给前线提供足够的动力酒精,工人们日夜奋战,机器24小时不停歇。那时候条件艰苦,没有自动化设备,全靠人工操作,但大家毫无怨言,只有一个念头:多生产酒精,支援抗战!”

随着抗战的持续深入,沿海不少城市相继沦陷。为解决燃料短缺问题以保证抗战急需,1939年,国民政府资源委员会投资整合资源,将四川所属的资中、简阳、泸州、纳溪、内江、重庆、北泉、广汉酒精厂和四川酒精厂共九厂合并改组,在资中银山镇建成西南第一大糖酒厂——“资川酒精厂”,以资中酒精厂为总厂,并在简阳、泸州设分厂。该厂采用德国进口设备,充分利用制糖副产的糖蜜及粮食为原料,生产加工提炼出高浓度酒精和无水动力酒精:浓度为95度的酒精专供汽车使用,浓度为99度的酒精专供飞机使用。

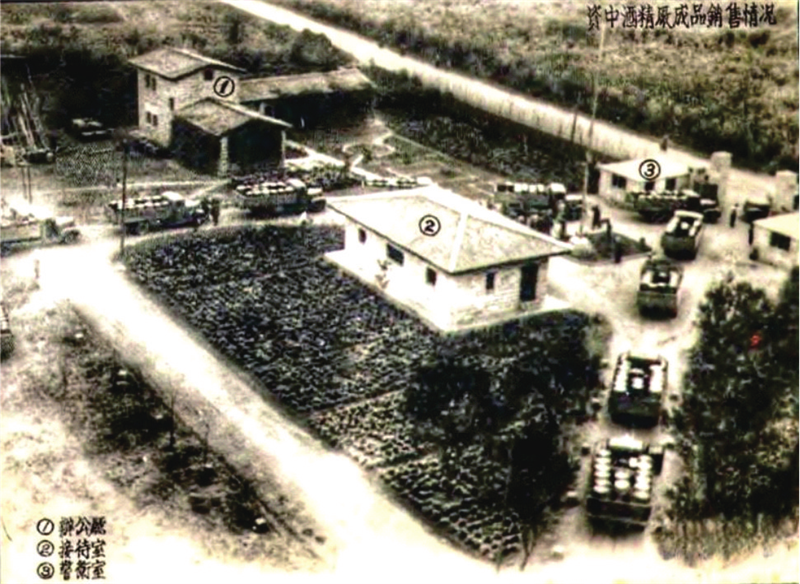

据统计,1940年资中酒精厂动力酒精全年销售量为146543加仑,其中供售军事机关90910加仑,约占总销售额的60%以上;无水酒精全年总销售96955加仑,供航空委员会14310加仑。当时,资中酒精厂400余名工人夜以继日加班加点生产,在保证质量的同时不断增加产量,最高日产酒精4000加仑(折合14吨),抗战期间共生产4000多桶酒精(每桶160公斤)。

专家楼里:智慧凝聚的奋斗足迹

沿着厂区小道前行,一座两层小楼映入眼帘。“那是专家楼,是专家们住宿的地方,许多技术更新的奇思妙想就诞生在这里。”门全继续介绍,该厂厂长兼总化工工程师张季熙、厂助理工程师龚祖德等都曾在此居住。

走进专家楼,整个布局仍保留着当年的模样。木质楼梯上的岁月痕迹,仿佛让我们回到了当年专家们匆匆踏过的奋斗时光。

当时,内江虽有生产漏水酒的传统和技术,但工艺相对落后且规模较小,无法满足快速大规模生产优质酒精的需求。于是,许多酒精厂对生产技术、材料和设备等进行更新,成效显著。资中酒精厂在1940年就通过“应用死酵母代替硫酸铔”的方法,提高了优质酒精生产量。据《资中县志》记载:“查本厂本年度所用酵母,向以硫酸铔培养,是以滇缅路不通,硫酸铔一时中断,本厂经以死酵母代替硫酸铔;使用以来,颇为顺利,不但节省外汇,减低成本,且亦增高酒精之产量。”

1943年4月27日至28日,英国皇家学会会员、英国学术院院士、世界著名生物化学家李约瑟博士(后任联合国教科文组织自然科学部主任),与澳大利亚驻华公使弗雷德里克・埃格尔斯顿等人,专门考察了资中酒精厂的动力酒精生产技术。李约瑟一行深入生产现场,考察利用糖蜜提炼动力酒精的发酵、提炼工艺流程。他还用随身携带的相机,拍摄了酒精厂外貌及与张季熙厂长和部分员工的合影,这些照片及配套说明文字被录入他与夫人李大斐合编的《科学前哨》,该书于1948年在英国伦敦出版,扩大了作为当时全国酒精中心的资中专区的国际影响。

李约瑟在书信中写道:“张(季熙)非常能干,他在荒凉的沼泽地创办了这家工厂。整个地方出奇地整洁并有一种德意志式的布置。”1944年3月21日至4月14日,国民政府资源委员会在重庆举办战时工业及科研成果展览会,资中酒精厂与100多家国家所属企业一同参展,这一事件也被记录在李约瑟的文章中。

相关文章还提到,资中酒精厂“制造效率堪称优良”,“每公吨糖蜜可获取之酒精,应为三点四与一之比,纯糖变酒,已达到理论上百分之九十八点四;不特国内厂家,无与伦比,即在欧美,此种成效,亦列于最优等之林,是盖在职员工诚恳任事有以致之。”

薪火传承:跨越时空的精神接力

厂区内,沿途张贴着许多抗战时期的老照片。这些照片虽已泛黄褪色,但依然能清晰展现当年的场景和人物,其中一张1941年资中酒精厂职工的合影尤为显眼。

照片中,几百名酒精工人身着朴素的工作服,脸上洋溢着坚定而自豪的笑容。他们整齐排列在厂房前,身后是高高耸立的烟囱和巨大的蒸馏塔。“这张照片可是我们厂的宝贝!”门全指着照片说,“它记录了当年酒精厂工人的精神风貌和团结力量。那时候,工人们虽面临艰苦的工作环境和战争威胁,却始终保持乐观向上的态度,为抗战胜利默默奉献。”

抗战胜利后,随着汽油大量进口且价格低廉,国产酒精的需求大幅下降。但资川酒精总厂(即资中酒精厂)及时调整重心,转为制糖,迎来了新的发展。

1948年,“四川糖厂”成立,后改名为“资中糖厂”。1952年,该厂建成西南第一个机制化示范糖厂,为制糖工业发展奠定了基础,也为四川糖业发展掀开新的一页,被誉为名副其实的“糖业母厂”。老一辈革命家彭德怀、贺龙、董必武、聂荣臻、吴玉章等曾先后来厂视察,古巴、捷克斯洛伐克、马里等国家的参观团也曾到厂参观。

1973年,该厂更名为“四川银山糖厂”,生产车间分制糖、酒精、造纸三个,主要产品有白糖、酒精、机制纸,合称“三白产业”。

1996年,四川银山糖厂因产业布局调整宣布破产。2002年,资中银山鸿展工业有限责任公司组建成立。

如今,鸿展工业在资中酒精厂的基础上不断发展壮大,成为四川省重点培育的100户优势骨干企业、内江市十强企业等,在西南地区酒精行业中占据领军地位。公司生产的食用酒精在四川的市场份额约占60%,产品畅销且深得用户好评,被多家名优白酒厂视为“免检”产品。

“新成就的取得,离不开对先辈苦干毅力和奉献精神的传承。”门全表示,公司上下始终牢记历史使命和责任,积极传承和弘扬抗战精神,在抓好生产的同时注重节能降耗,为社会经济发展贡献力量。

现存的原资中酒精厂厂房极具地域特色,是内江近现代工业的重要史迹及代表性建筑,被列为内江市文物保护点。近年来,在政府的持续打造下,该厂积极与各单位、社区等联合开展爱国主义教育活动,让更多人了解资中酒精厂在抗战中的重要作用,传承和弘扬抗战精神。

走出鸿展工业厂区,记者忍不住回望。一座座旧建筑、高耸的烟囱在岁月中静默伫立,空气中若有若无的酒精味像一条无形的线,串起往昔烽火,让抗战精神跨越时空,在人们心间久久回荡。