在波澜壮阔的抗日战争时期,内江,这座位于祖国西南的小城,虽地处后方,人民却以满腔热血奔赴战场,为抗战胜利立下了不朽功勋。

据记载,抗战开始后,中共内江县党组织积极开展抗日宣传和救亡运动。通过举办讲座、散发传单、组织文艺演出等多种形式,将日军的暴行和国家的危难一一展现,唤醒了内江人民的民族意识。一时间,救亡图存的呼声在内江大地回荡,人们心中燃起了保家卫国的熊熊烈火,积极投身到抗战的洪流之中。

在民族大义的感召下,内江人民积极参军参战。抗战期间,全县共征兵38297名,从军者身份多样,既有青年学生,又有公务员、教员、警察、退役老军人等。安岳县中学生陈济安,因身体不合格不能当兵而上书县长,表达了愿为国家牺牲的决心;威远县退役老军人邹济中先生誓言“以感于国事险危,特慷慨致词,愿重上前线”。1944年11月,资中中学事务处主任王冠雄和学生投笔从戎,带动资中县137名学生自愿报名参军,资中县档案馆至今还收藏着《资中中学生志愿参加赴印远征军》的照片,见证着那段热血岁月。

1944年12月的知识青年志愿从军活动,更是掀起了高潮。多数青年和家长热烈响应,甚至一些公务教员也弃职从军,杀敌救国。县政府雇员陈益华、靖民乡第二国民学校校长冯巨臣、警察事务员雷立章等,毅然放下安稳的工作,奔赴前线。不到一月,就有295名知识青年入伍,其中大洲中学学生就有30多名。还有470名青年学生参加远征军,远赴异国他乡,与日军殊死搏斗。

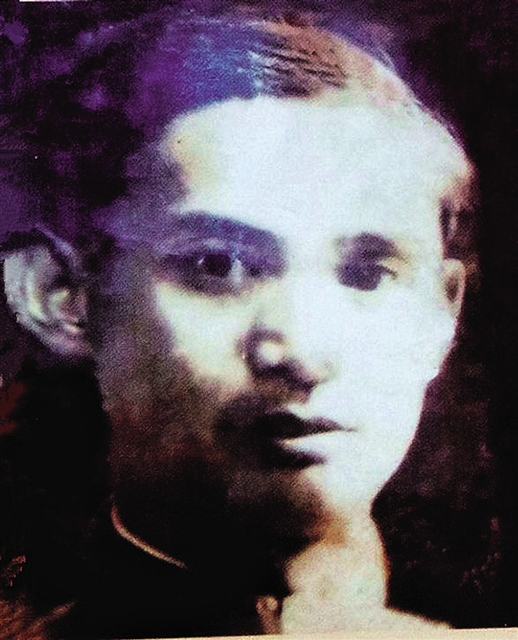

在抗战的战场上,内江涌现出一大批骁勇善战的名将,刘公台便是其中的杰出代表。

刘公台(1896—1965),又名雄飞,资中人,陆军大学将官班乙级第1期毕业,川军将领。1938年3月,日军急攻徐州,刘公台随部防守山东滕县,参加了台儿庄战役。日军迫近滕县城,刘公台仅带两个连驻守城内,接到死守待援电令后,立即组织民众武装,与部队混编为四个连,坚守四个城门。日军以十架飞机为一组,轮番轰炸,又用大炮猛烈轰击城墙,每天削低一尺多,形势十分危急。16日,王铭章率122师残部入城增援,124师主力在城外被日军切割,王铭章要刘公台出城收集部队,与城内守军夹击围城之敌。刘公台带领一排敢死队乘夜突围。次日,3万日军倾巢出动,滕县陷落,王铭章与守城将士壮烈殉国。刘公台收集本部转守滕县临城一带,又被日军包围在沿铁路线狭长地带。

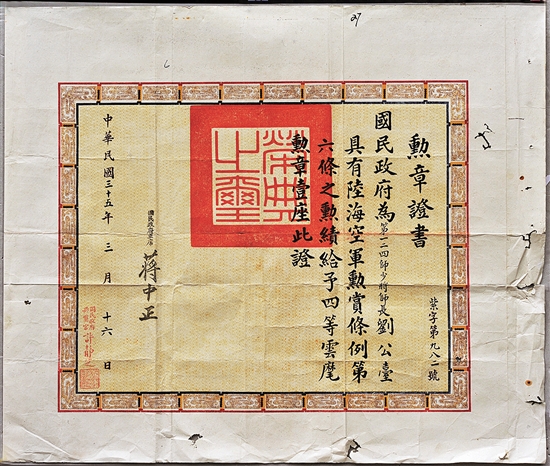

刘公台激励官兵誓死报国,自己首先立下遗志,照全身戎装遗像。当晚,刘公台指挥部队炸毁桥涵,血战突围,刘公台身上负伤十余处,电影《血战台儿庄》中多处镜头的战斗场面,反映刘公台出没于枪林弹雨中的血染风采。台儿庄大捷后,刘公台晋升为124师师长。

1940年5月,刘公台在枣宜战役中,奉命死守襄阳、枣阳,日军多次攻坚,始终无法突破其防线,敌军战报称刘公台“耳聋面黑、骁勇善战”。蒋介石接见刘公台时,称124师为“铁军”。

1945年9月,刘公台在驻马店代表中国政府接受该地区的日军投降。

据1947年第二区行政督察专员公署统计,抗战期间,内江有3.8万余人参加抗战,其中2余万人伤残,6261人捐躯。这些数字背后,是无数内江家庭的悲欢离合,是内江人民为国家独立和民族解放作出的巨大牺牲。