“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那漫山遍野的大豆高粱……”7月29日,威远县向义镇静宁村,老支书赖太明如往常一样来到四川省文物保护单位静宁寺察看情况。此时,手机里《松花江上》的旋律悠悠响起,在静宁寺的每一寸空气中飘荡开来,瞬间将人们带回到那个战火纷飞、山河破碎的年代。

“九一八”事变后,东北大地沦陷,无数师生被迫踏上流亡之路。1939年,国立东北中学与国立东北中山中学3000余名流亡学子先后迁至静宁寺,在这里开启了一段兴学图强的难忘时光。

烽火南迁:古寺庇护流亡学子

沿一条乡村马路,穿过一条老街,静宁寺就坐落于老街尽头。

靠近静宁寺,古朴的“静宁禅寺”四字门匾映入眼帘,拾级而上,殿阁连绵,斗拱柱梁,厚厚的青苔与古老的青石阶融为一体,朴素的青砖青瓦与高大的绿树相衬。尽管岁月已冲刷掉大部分学生生活的痕迹,但那宏大的空间结构,似乎仍在诉说着当年的故事。

1931年12月12日,国立东北中学由东北军少帅张学良在北平(今北京)创办,初名为东北学院,后大学部迁出另办,称东北大学,中学部则改称东北中学。后改为国立,称国立东北中学,直属教育部。

国立东北中山中学成立于1934年3月26日,由国民党中央政治委员会委员、东北协会负责人齐世英在北平创办,1935年年底,震惊全国的“一二·九”运动爆发。国立东北中山中学作为唯一的中学代表走在游行队伍最前面。

为保证师生安全教学,两校学子多次流亡,最终在1939年到达静宁寺。

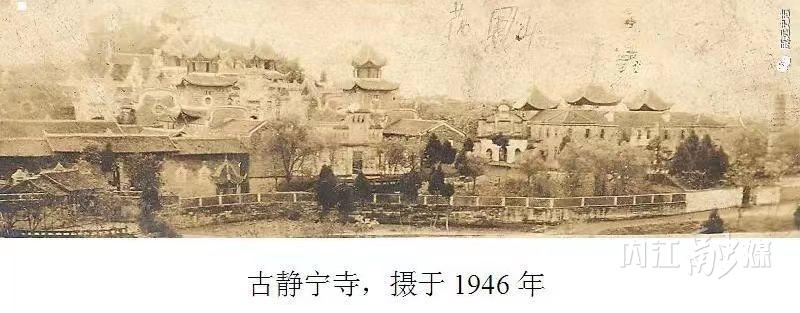

这座始建于明末清初的古寺,因依山而筑,地势较高,曾被乡民称为“高庙子”。1922年,依“定静安虑,世界康宁”之意,更名为静宁寺并沿用至今。到1934年,经三十余年的大规模扩建,静宁寺建筑规模达到顶峰——占地面积4.4万平方米,建筑面积超过2万平方米。

寺内整体分为四殿二院,既有中国传统建筑的古朴典雅,又融入了西方建筑风格的独特韵味。

仿佛是命定的缘分,静宁寺扩建完成后的几年间,那些怀揣着“教育救国”信念的学子们,从北方大地一路南下,历经千辛万苦,终于在这里寻得一方宁静的求学之地。

遥想80多年前,这里书声琅琅、歌声嘹亮。他们在这里安顿下来,以课堂为阵地,以知识为武器,为收复山河积蓄力量。

课堂号角:抗日教育融入血脉

静宁寺不仅成为3000余名流亡学子的临时庇护所,也为抗战教育提供了相对稳定的场所。

据《中共威远县历史大事记》记载:“1939年夏,自贡地下党组织派黄启明、张占鳌到威远县静宁寺东北中学开展工作,发展党员23名,于1940年3月建立中共静宁寺东北中学支部,王德伟(女)任支部书记,受自贡中心市委直接领导。此后,东北中学的学生运动就在党的领导下进行。”

在静宁寺办学期间,两校学制实行“三三制”,课程设置和教学安排遵循“战时须作平时看”的方针。在常规教学之外,抗日教育成为贯穿始终的主题。全体教师不忘“训育”职责,将抗日情怀融入每一堂课。

音乐课上,《黄河大合唱》的激昂旋律如怒吼的黄河,激发着学子们的爱国热情;《松花江上》的悲怆歌声,饱含着对沦陷故土的思念与痛惜;《热血颂》《抗敌歌》《嘉陵江上》等爱国抗日歌曲,更是成为学子们抒发爱国情怀的窗口。

国立东北中学教师阎述诗创作的校歌,以“怅望故乡,满腔热血如潮涌,怒发冲冠剑如虹”开篇,至“扫阴霾,重整山河万年红”收尾,充满壮志豪情;国立东北中山中学的校歌则以“白山高,黑水长。江山兮信美,仇痛兮难忘”道尽故土沦丧之痛,激励学生“我来自北兮回北方”的复土决心。

每年的“九一八”纪念日,两校师生都会整齐列队,面向东北方向,合唱《流亡三部曲》(包括《松花江上》《流亡曲》《复仇曲》)。这场年复一年的仪式,让“收复山河”的信念深植于每个少年的血脉。

两校师生成立了多个剧社,剧社成员自编自导自演,话剧主题多围绕抗日救亡、揭露日寇暴行、号召全民抗战等展开。这些演出不仅在学校内部进行,还深入乡村、集市,向农民宣传抗日思想。

两校学生还创办了许多壁报和刊物,既有反映校园生活的文章,也有揭露日寇暴行、号召抗日的评论。这些内容不仅在校内外广泛流传,还吸引了众多进步人士的关注和支持。

在艰苦的环境中,两校师生还积极参与劳动实践,开展勤工俭学活动。这些劳动实践不仅缓解了学校的经济压力,也培养了学生的劳动观念和自理能力。

红色传承:古寺焕发时代新机

据统计,国立东北中学从1931年12月创办到1941年10月解散,共培养学生1500余人,其中在静宁寺就读的约800人;国立东北中山中学从1934年3月创办到1949年3月停办,共培养学生约8000人,其中在静宁寺就读的约3000人。

在这片充满爱国氛围的土地上,两校为“抗日复土、保家卫国”及民族崛起培养了众多有用人才,如中国现代文学馆第一任馆长杨犁、中央电视台原副台长戴临风、中国科学院院士赵鹏大等。

时光荏苒,如今静宁寺已被列为省级文物保护单位,寺内孔子殿、儒林院、慈善堂等景观保存完好。它不仅是一座承载着深厚历史文化底蕴的古寺,更是一座培养造就抗日爱国人才的“抗战教育圣地”,吸引了多部影视作品在此取景拍摄,以及大量游客前来参观、研学等。

静宁村党总支副书记郑强介绍,威远县正积极挖掘静宁古寺的建筑文化、爱国文化、人文文化等元素,计划通过实施人居环境整治、古建筑修缮加固等项目,配套建设星级农家乐、民国风情街等设施,打造融文化、影视、产业为一体的文旅农旅示范区。

“这些歌声从未远去。”静宁村党总支副书记郑强的话语,道出了无数人的心声。如今,我们站在静宁寺这片土地上,仿佛仍能听到那激昂的歌声在回荡,感受到当年学子们的爱国热情与坚定信念。这座古寺,将继续见证历史的传承与发展,成为激励后人奋勇前行的强大精神动力。