作为威远县丰源种植农民专业合作社的“掌舵人”,新农人杨义昆凭借着对农业的热爱和执着,在威远这片希望的田野上,用汗水和智慧谱写了一曲乡村振兴的动人乐章。

科技赋能 打造智慧农业新样板

杨义昆有着丰富的农业机械服务及粮油作物种植经验,自2017年成立威远县丰源种植农民专业合作社以来,致力于将科技与农业深度融合,探索出一条智慧农业发展之路。

由于干旱,眼下正值秧苗栽种补种的关键时节。“卷盘的时候要及时清理杂草,避免带入稻田里,便于后期稻谷管理。”在威远县新场镇老场村,杨义昆一边麻利拔除秧苗里的杂草,一边耐心嘱咐道。随后他与工人将秧苗卷成卷状,搬运至转运车上,运往秧田进行栽种。

这些秧苗来自合作社运营的工厂化育秧中心。通过采用循环立体式育秧床、自动化育苗设备、自动化播种流水线、催芽密室以及物联网智能控制系统等,能实时监控和调节秧苗所需要的温度、光照、水分和养分,破解了因气候、季节、土地变化造成的育秧瓶颈。杨义昆感叹道,以前育秧靠人工,不仅效率低,而且秧苗质量参差不齐。现在有了这套智能育秧设备,从播种到出苗全智能自动化,苗齐、苗壮,大大节省了人力和时间成本。

除了育秧环节,合作社开展的田间管理同样充满科技感。安装的太阳能灭虫灯,利用害虫的趋光性,将其诱捕消灭,减少了农药的使用量,既绿色环保又保障了农产品质量安全;同时,采用测土配方施肥技术,根据土壤的养分含量和农作物的需肥规律,精准施肥,提高肥料利用率,降低生产成本。

此外,在杨义昆的带领下,合作社结合当地自然条件和品种特性,积极开展新品种试验示范,优选水稻、油菜、大豆等20余个品种进行种植。“只有不断引进新品种、新技术,才能适应市场需求,提高农产品的竞争力。”杨义昆感叹科技创新对于农业发展的重要性。

当然,新农人杨义昆背后的“强支撑”离不开威远县大力实施科技强农政策。据新场镇农技站站长李仕美介绍,县镇两级多次组织农技培训,涵盖品种选择、种植方式、管理方法、茬口规划等关键技术,助力新农人提升能力。同时,积极落实种粮大户、稻谷目标价格补贴、粮油单产能力提升等惠民项目资金补助,开展高标准农田建设,实现农田宜机化作业和能排能灌。

目前,新场镇有高标准农田10000余亩,威远县丰源种植农民专业合作社流转1900余亩,宜机化作业让耕种效率和质量大幅提高,相比传统耕种方式节省成本约40%。

产业融合 延伸农业发展新链条

发展现代农业,构建产业链是关键。杨义昆带领威远县丰源种植农民专业合作社当好产业链“链主”,积极发展精深加工,推动一二三产业融合发展。

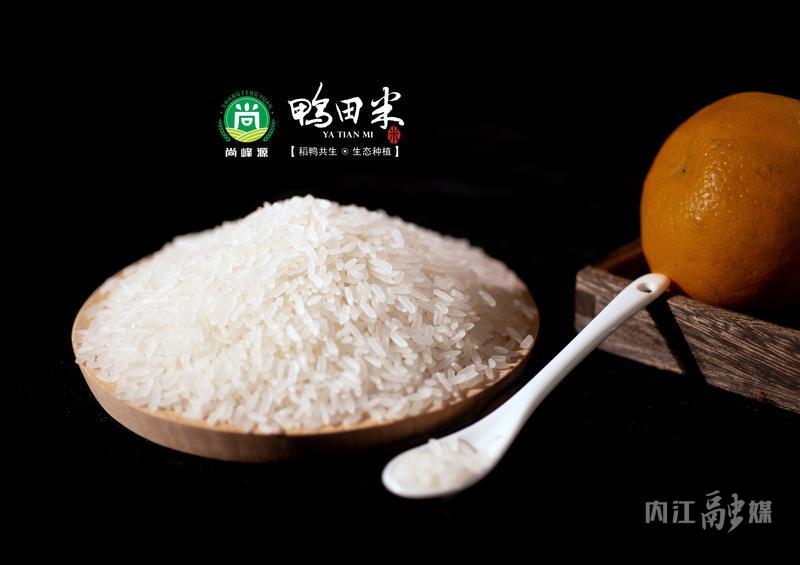

走进由合作社运营的四川远歌集团粮油综合服务中心大米加工车间,金黄的稻谷经过清理、砻谷、碾米等12道工序后,蜕变为晶莹剔透的“尚峰源”鸭田米。一旁的榨油车间里,刚榨出的菜籽油散发出浓郁的香味。“我们的菜籽油采用古法工艺压榨,经过72小时沉淀才装灌,确保油品质量。”运营主管蒲敏介绍道。

从田间到舌尖的全产业链,农产品附加值翻了几番。据悉,四川远歌集团粮油综合服务中心年加工能力达5000吨,年产值突破500万元。

为服务好产业链“链尾”,合作社以便民利民服务为切入点,推行“专车接送”“上门服务”等服务方式,为上千户农户提供榨油服务,并带动周边农户种植粮油近万亩,实现助农增收50余万元。

同时,杨义昆依托特色农业等资源优势,深入挖掘油菜花的文化内涵。今年3月,以镇西镇、新场镇为核心示范区举办的油菜花节,吸引了众多游客前来观赏游玩。油菜花节不仅把农业资源、文化资源、旅游资源有机融合起来,也为农业产业带来新的发展机遇。

带动增收 共绘乡村振兴新画卷

一人富不算富,大家富才是真的富。在发展壮大合作社的同时,杨义昆始终不忘带动周边群众增收致富。

老场村村民王淑英今年50多岁,家里的土地流转给合作社,自己也在此务工。“在这里上班不仅方便照顾家庭,有了稳定的收入,还学到了很多农业知识。现在种地比以前更规模化、科技化了,我也成了新农民。”王淑英笑着说。

与王淑英一样在合作社务工的村民,还有很多。育苗、插秧、田间管理、收割等环节,都需要人工完成,高峰期用工超100人,每年合作社支付务工费达100余万元。

除提供就业机会,合作社还通过土地流转、入股分红等方式,让村民们共享产业发展成果。据了解,合作社现有入社成员146户,成员出资总额208.1万元。

“杨义昆懂农业、爱农村,是一名优秀的现代农业职业经理人。他的合作社将农业和科技完美结合,形成了职业化、机械化、科技化,可复制、可推广的经验。”威远县农业农村局种业发展与粮油股股长陈小兵表示,在未来2~3年,威远县将整合农业项目,在14个镇建立至少一个农事综合服务体系,包括农机中心、加工中心、仓储中心等,形成产加销一体化、社会化农事服务体系。

如今,在杨义昆等新农人的带领下,科技的种子在希望的田野上生根发芽,一幅“产业兴、农民富、乡村美”的画卷正在威远这片土地徐徐展开。