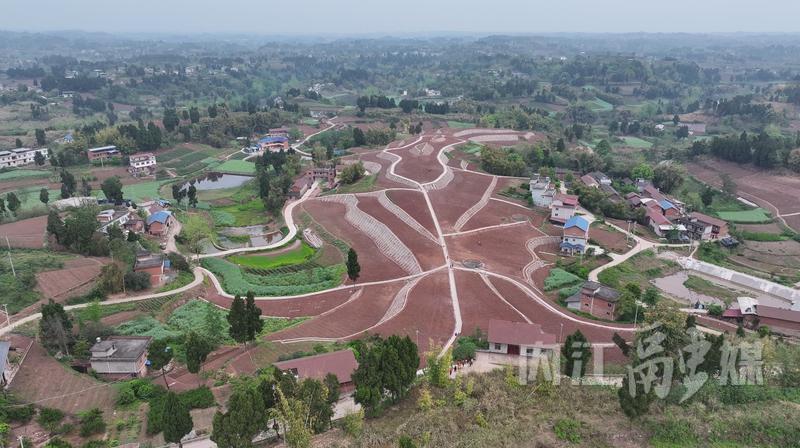

春日的资中县马鞍镇皇觉项目区,新整治的土地如同五线谱在山坡上舒展。走在新修的便民道上,村民伍世彬放眼望去,截(排)水沟沿着土地有序分布,蓄水池内蓄着水。

“整治后的土地,可以用农机耕种。”望着这片经过“坡改梯”综合整治的平整地块,种了几十年地的伍世彬露出笑容。

党建引领:

从“低效地”到“高产田”的破题密钥

马鞍镇作为传统农业镇,坡耕地占比约3.58%。“巴掌田”“鸡窝地”导致农机下地难、水土流失严重,亩均产值较低。“过去这些坡度大的土地,农机上不去,水土留不住,土地耕种费时费力,收成不好。”白羊沟村党总支书记祝君望着如今层层叠叠的梯地感慨地说。

2024年,在资中县委、县政府领导和各级各部门全力支持下,马鞍镇党委找准破题方向,将白羊沟、拾童庙等4个村的连片坡地纳入综合整治提质增效项目。

“基层党组织就是攻坚克难的战斗堡垒。”马鞍镇党委书记陈果介绍,项目启动之初便建立了“党委牵头、支部包片、党员联户”三级联动机制。35名党员农户率先腾出自留地,村“两委”组建政策宣讲队,用方言土话把“坡改梯标准”“整治后增产预期”讲深讲透。镇、村干部的政策宣讲和身边党员的示范带动,最终引导400余户群众腾出1100余亩土地,为项目顺利推进奠定坚实的基础。

为最大限度减少土地整治对农业生产的影响,项目专班严格遵照“抢收—施工—复耕”衔接流程。在完成玉米、红薯等农作物抢收后,项目施工方迅速启动施工作业,集中开展土地坡度调整及蓄水池、截(排)水沟等配套设施建设,抢在今年春耕生产前完成主体工程。

整治后的1100亩耕地如期交给农户,土壤墒情、灌溉系统均达到春耕标准,确保村民在最佳农时开展春耕生产。看着自家整治后的土地,村民李德成欣喜不已:“原来的斜坡四五十度,现在都控制在十五度以内,配套的灌溉设施让‘望天田’变成旱涝保收的高产田。”

土地赋能:

从“示范田”到“振兴图”的资中实践

660万元中央水利资金和县级财政补助的精准投放,让系统工程有了实施底气。项目区通过打好“坡改梯+水系配套+地力提升”组合拳,完成土地降坡76.76公顷,新建蓄水池31口、截(排)水沟10.16公里,整治山坪塘6座,铺设生产便道14.38公里。

“治理要算生态账、经济账、民生账三本账。”马鞍镇党委委员、组织委员谭信强指着新修的沉砂池介绍,通过生态修复、生态治理、生态保护“三道防线”,项目区可减少土壤流失70%以上,生态修复面积约286公顷,改善灌溉面积约247公顷。

近年来,马鞍镇积极融入县域产业发展规划,着力打造粮油示范带,借助项目实施,大力开展农业先进生产技术宣传推广。“目前,我们已经培育农村致富能手13名,挖掘乡村‘新农人’3名。”陈果告诉记者,这些带头人会定期开展田间地头农技交流培训,为群众讲解农技知识,指导群众加强田间管理、果园管护、保土耕作等,帮助解决农业生产相关技术难题。

在整治后的连片土地里,“新农人”曾耀锋指导村民开展春耕生产。“改良后的梯地能涵养土壤,提高土壤肥力,再种上我们引进的‘川单007’玉米种子,耐旱高产,今年的收成肯定不错。”曾耀锋说。

随着春播进入尾声,马鞍镇的项目区已种下希望,这种“良田+良技+良法”的融合效应,将在这片土地上显现。据测算,整治后的土地综合利用率提升80%,耕地生产力可提高20%以上,预计年均每公顷可增产0.9吨。

在“藏粮于地、藏粮于技”战略指引下,当前,资中县已累计建成高标准农田67.94万亩,正在打造粮油、粮蔬、稻渔、粮经产业带4条,推动实现粮食扩面增产。

资中县水利局水土保持站负责人杨帆说:“今年我们将在龙江镇投放720.19万元,综合整治土地1443公顷,在改善项目区生态环境的同时,进一步提升项目区土地生产力,增加粮食单产,确保粮食安全,推动万亩粮油现代农业示范区建设,助力群众增收。”

远眺连片成块的梯地,陈果畅想未来:“我们将建立整治后的耕地台账,引导群众进行规模化、特色化种植,提高土地综合利用率,让‘皇觉良田’真正成为强村富民的‘金饭碗’。”