龙,作为中华民族的精神图腾,自古以来便是祥瑞、力量与智慧的象征,深深植根于民众的心中,影响着人们的生产、生活乃至文化艺术的方方面面。

2月27日,“龙抬头”前夕,记者跟随资中县作家协会主席顾建德、资中县文物保护中心文史资料股原股长王兵,一同踏上了前往历史文化名城资中的旅程,在资中县双龙镇探寻那些关于“龙”的悠久记忆与神秘传说。

见龙在山野

资中县东北部,距城区10余公里处,双龙镇平静祥和,蒙溪河穿镇而过。顺着来往的车流,我们到达了第一站——青龙嘴村。

虽然青龙嘴村青山碧水,风景宜人,但乍一看与其他村庄并无二致。那么青龙嘴村因何得名?是位于龙嘴上吗?现任云峰村党支部书记、从小居住在青龙嘴村的曾荣勇给出了答案。

顺着曾荣勇手指的方向看去,一条山脉从远方绵延至村口,山形似青龙,当地人叫鸡公山。但少有人知道的是它更早的名字叫青龙山,青龙嘴村正好位于龙头位置。原来的青石板路似一条龙脊,蜿蜒曲折。此前龙嘴处一条溪流汩汩有声,不仅为青龙嘴村带来了美好风景,更为灌溉带来了便利。与龙调风雨、兴水利的特征不谋而合,当地人认为是祥瑞,于是由此得名。

见龙在桥梁

王兵介绍,双龙镇的历史可以追溯到明末清初时期,最初作为一个集镇建设,曾经叫作舒家乡。后来经过多次行政区划调整,还设立过双龙区,最终才成为现在的双龙镇。

“双龙镇原是古驿道的必经之路,运煤的、运盐的、运茶叶的贩夫走卒都要从我家门口经过。”年过九旬的老人张廷富,喜欢坐在门口,看车流穿梭,回忆往事。

他介绍,为了方便通行,村里在龙口田上修了一座平板桥,一个姓王的石匠在桥两侧各雕刻了一条龙,故名双龙桥,双龙镇也因此得名。这个地名也反映了该地区悠久的历史和地理位置的重要性。

如今,双龙桥上修起了新公路,两条龙形石刻也被杂草和乱石所掩盖,但关于双龙的传说一直在村里人的口中流传。这些地名与传说,不仅承载着当地人对龙的深厚情感,也反映了他们希望借助龙的力量来祈求风调雨顺、生活安康的美好愿望。

见龙在庙堂

沿公路继续往东,在一片山峦的掩映中,兴禅古寺巍峨雄伟。这座修建于明代的寺庙,建筑精美、气势恢宏,虽然香火不再,但从墙面上的壁画和屋檐上的雕塑可以看出往日的繁华和热闹。

王兵介绍,兴禅寺是蜀地著名佛教寺庙之一,曾经留下了“大和尚五万五,小和尚不用数”的佳话。殿内篆刻有明代壁画和明清名家碑文,具有重要历史和文物价值。2012年7月6日,根据川府函〔2012〕149号文件,兴禅寺被四川省人民政府公布为省级文物保护单位。

如今,兴禅古寺内,龙的图案和文字虽然已斑驳,但仍能感受到当年僧人和香客们对龙的虔诚祈求。这些龙的形象,不仅装饰了寺庙,更成为了当地人心中的精神寄托。

见龙在四方

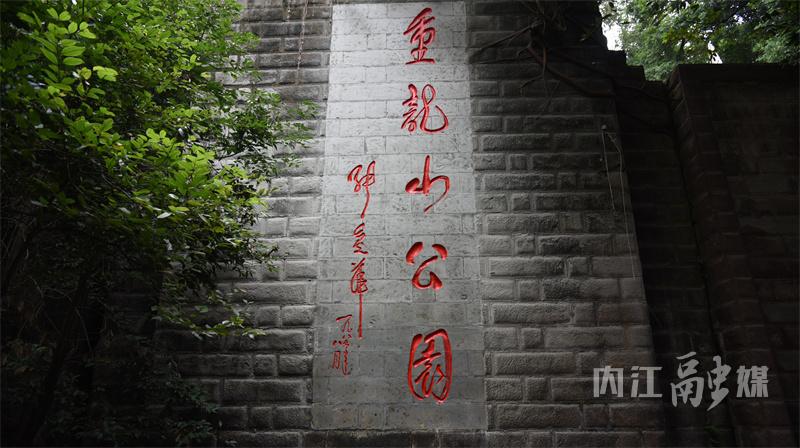

顾建德介绍,资中以龙命名的地方数不胜数,光是乡镇名就有双龙、龙江、配龙、龙结、龙山、重龙、骑龙等,多因当地地理、气候、宗教等因素得名。例如龙结镇,相传清康熙年间此地常患水灾,当地人民集资于河上筑石桥以镇蛟龙,祈求不再受灾而得名;再如重龙山上的永庆寺等,都拥有众多的龙元素。这些地名不仅体现了当地独特的地理风貌,也蕴含着丰富的历史文化内涵。

隋朝至南宋年间,古资州西南约七十公里处,曾有一县城,名龙水县。县城位于今资中县发轮镇龙水河中游、龙水村一带。至今保存着面积达14万平方米的龙水县城遗址、苌弘洞石刻摩崖造像、龙水大佛、半月山大佛造像等大量珍贵的古迹,流传着孔子音律之师苌弘的民间故事。1987年文物普查时发现了石缸、石臼、陶罐、瓷碗、布纹瓦、街面石等许多的出土文物。2007年7月,龙水县城遗址被列为四川省文物保护单位。

由于步力有限,记者未能去到所有与龙相关的地方,但在老百姓的生活中,龙文化早已渗透进了每一个角落。在资中,无论是乡间小道旁的碑刻,还是老人口中的传说,都充满了对龙的敬仰与崇拜。

在“龙抬头”这一天,资中县人民也会举办各种庆祝活动,如舞龙、放鞭炮、吃龙须面等,以此来表达对龙的敬仰和对新一年美好生活的期许。这些活动不仅丰富了当地人民的文化生活,也传承和弘扬了中华民族的优秀传统文化。